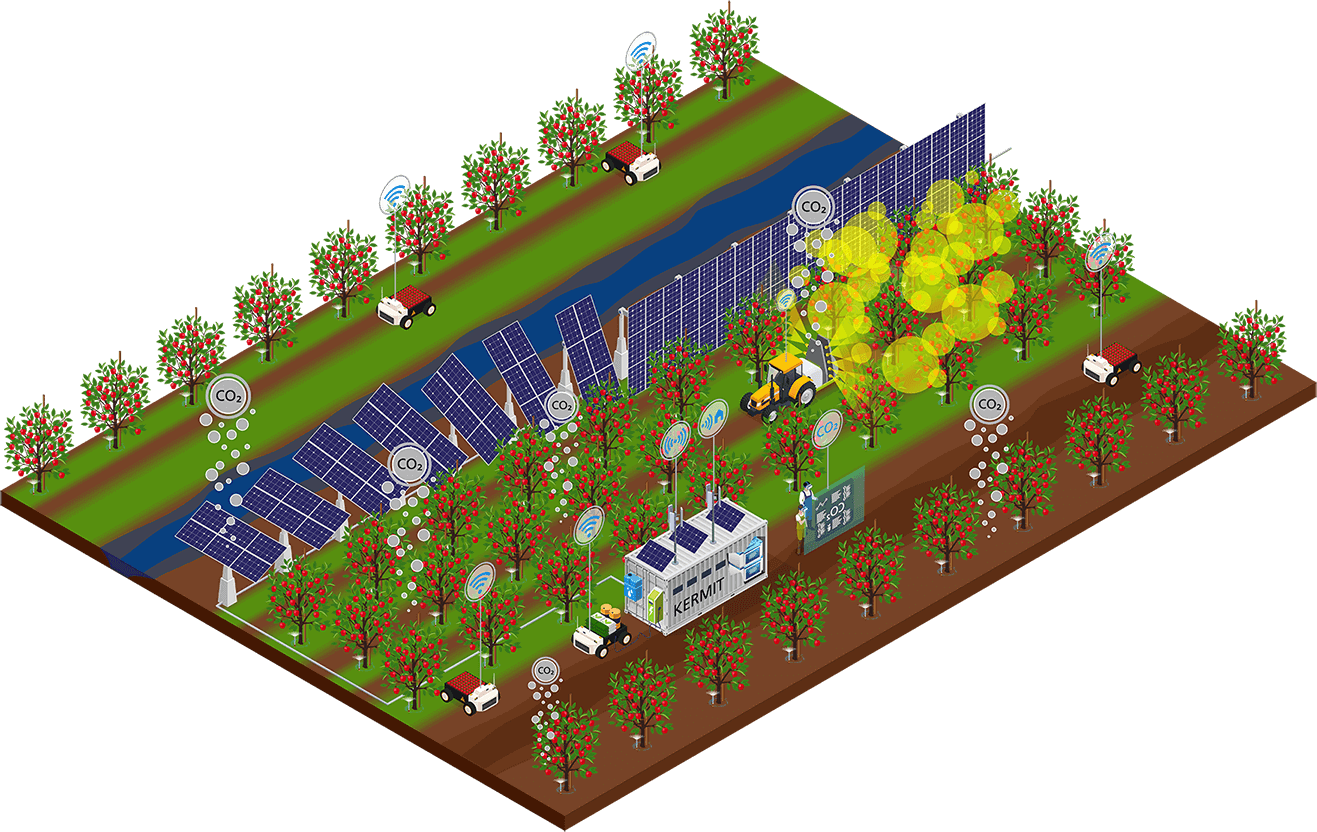

Visionsskizze des KERMIT-Projekts: Zukunftsweisende Ansätze zur Reduktion von Treibhausgasemissionen im Erwerbsobstbau durch digitale Technologien und nachhaltige Praktiken.

©Fraunhofer IFAM

KERMIT

Klimaschutz im Erwerbsobstbau durch modellgestützte Bilanzierung und intelligente Reduktion von THG-Emissionen auf dem digitalen Zukunftsbetrieb

Das Projekt KERMIT verfolgt das Ziel, innovative Ansätze zur Reduktion von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) im Erwerbsobstbau zu entwickeln und umzusetzen, um einen nachhaltigen, klimaeffizienten Obstbau zu fördern und die regionale Wertschöpfung zu stärken.

Unter Treibhausgasen versteht man vor allem Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O), die bei der Verbrennung fossiler Energieträger, in der Landwirtschaft oder durch industrielle Prozesse entstehen. Sie tragen maßgeblich zur globalen Erwärmung bei, da sie in der Atmosphäre Wärme zurückhalten und so den Klimawandel verstärken.

Das Projekt läuft vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2027.

Projektziele und -inhalte

Im Mittelpunkt steht die Integration von Photovoltaikanlagen (PV) auf ungenutzten Randflächen, die den nachhaltigen Anbau unterstützen und gleichzeitig als Energiequelle für elektrobasierte Feldgeräte dienen. Diese Geräte werden durch Solarstrom betrieben, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und die CO₂-Emissionen deutlich zu reduzieren. Ein zentrales Element ist der Einsatz von Eisspeichern, die überschüssige Sonnenenergie in Form von Eis speichern und für die Kühlung der geernteten Äpfel genutzt werden, wodurch die Abhängigkeit vom Stromnetz minimiert wird.

Durch die Entwicklung eines Obstsektormodells wird die Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) des gesamten Anbaus erfasst, um gezielte Maßnahmen zur Emissionsreduktion abzuleiten. Die enge Zusammenarbeit mit Praxispartnern ermöglicht die Umsetzung und Validierung dieser Maßnahmen in realen Anbauszenarien, um einen nachhaltigen, klimaeffizienten Obstbau zu fördern und die regionale Wertschöpfung zu stärken.

Kernpunkte des Projekts

Photovoltaikanlagen als Abdriftschutz

Nutzung von Photovoltaikanlagen an Randflächen zur Reduzierung der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln, während gleichzeitig erneuerbare Energie für den Betrieb von elektrobasierten Feldgeräten erzeugt wird.

Eisspeichertechnologie

Implementierung von Eisspeichern zur Nutzung überschüssiger Sonnenenergie für die Erzeugung von Eis, um die Kühlung geernteter Äpfel zu optimieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.

Elektrobasierte Feldfahrzeuge

Einsatz von elektrobasierten Fahrzeugen zur Durchführung von Anbau- und Pflegearbeiten, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und die THG-Emissionen signifikant zu reduzieren.

Obstsektormodell

Entwicklung eines Modells zur Erfassung der THG-Bilanz im Obstbau, um gezielte Maßnahmen zur Emissionsreduktion abzuleiten und die Auswirkungen verschiedener Anbaumethoden zu bewerten.

Interaktives Farm-Management-System

Integration eines digitalen Farm-Management-Systems (FMS) zur Überwachung und Optimierung der THG-Emissionen, Energieverwendung und Anbaupraktiken, unterstützt durch digitale Schnittstellen und Entscheidungslogiken.

Praxispartnerschaften

Enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern zur praktischen Umsetzung und Validierung der entwickelten Technologien und Konzepte in realen Anbauszenarien, um den Wissenstransfer und die Akzeptanz zu fördern.

Projektinhalte

Energiegewinnung und Abdriftminderung mittels PV-Morphing (Fraunhofer IFAM I Stade)

Der Anwendungsfall „PV-Morphing“ zielt darauf ab, die Energieeffizienz im Obstbau durch den Einsatz von bifazialen Photovoltaikmodulen (PV-Modulen) zu steigern, die Sonnenlicht sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite aufnehmen können.

In diesem Anwendungsfall werden vertikale Photovoltaiksysteme (PV-Systeme) in bislang ungenutzten Randbereichen entlang von Gräben und Gewässern installiert. Diese Flächen sind gemäß rechtlicher Vorgaben von einer Bepflanzung mit Obstbäumen ausgeschlossen. Die PV-Systeme erfüllen einen Doppelnutzen: Einerseits tragen sie durch die solare Energiegewinnung zur nachhaltigen Energieproduktion bei, andererseits dienen sie als Abdriftbarriere bei Pflanzenschutzmittelanwendungen. Hierzu richten sich die Module während der Applikation als geschlossene, vertikale Wand aus und reduzieren dadurch den Eintrag von Abdrift in angrenzende Gewässer. Außerhalb dieser Einsatzzeiten folgen die Module der Sonneneinstrahlung, um den Energieertrag zu maximieren. Auf diese Weise wird eine effiziente Kombination aus erneuerbarer Energiegewinnung und Gewässerschutz im Obstbau realisiert – ohne zusätzlichen Flächenbedarf.

- Nutzung unbepflanzter Randstreifen für die solare Energiegewinnung

- Funktion als Abdriftbarriere zum Schutz von Gewässern

- Kombination von Energieproduktion und Gewässerschutz ohne zusätzlichen Flächenbedarf

Reduzierung von THG-Emissionen durch den Einsatz elektrobasierter Feldgeräte (Fraunhofer IFAM I Stade)

In diesem Anwendungsfall wird der Einsatz elektrobasierter Feldgeräte untersucht, um fossile Brennstoffe im Obstbau zu substituieren. Die Geräte werden mit Strom aus den auf den Anbauflächen installierten Photovoltaikanlagen betrieben. Ziel ist die signifikante Reduktion von CO₂-Emissionen durch den Ersatz konventioneller Maschinen. Dieses Potenzial lässt sich insbesondere realisieren, wenn elektrobasierte Fahrzeuge teil- oder vollautonom Kultivierungsmaßnahmen übernehmen und ihre Einsatzzeiten flexibel an die verfügbare Strommenge angepasst werden. Grundlage hierfür ist eine effiziente Einsatzplanung und -steuerung, beispielsweise unter Nutzung von PV-Ertragsprognosen. Dadurch können sowohl Betriebskosten gesenkt als auch Treibhausgasemissionen reduziert werden.

- Substitution fossiler Brennstoffe durch den Einsatz elektrobasierter Feldgeräte

- Flexible Einsatzplanung teil- oder vollautonomer Maschinen auf Basis von PV-Ertragsprognosen

- Reduktion von Betriebskosten und Treibhausgasemissionen durch Nutzung selbst erzeugter erneuerbarer Energie

Reduzierung von THG-Emissionen klassischer Obstlager durch Eisspeicher (ESTEBURG Obstbauzentrum Jork)

Der Einsatz von Eisspeichern zur Kühlung von Tafeläpfeln wird in diesem Anwendungsfall erforscht. Die überschüssige Sonnenenergie, die in den Sommermonaten durch die PV-Anlagen generiert wird, wird genutzt, um Wasser zu Eisblöcken zu frieren, die dann zur Kühlung der Äpfel eingesetzt werden. Dies reduziert den Bedarf an konventionellem Strom und senkt die damit verbundenen THG-Emissionen erheblich.

- Reduzierung des Energiebedarfs beim Lagern von Obst durch Eisspeicher

- Nutzung erneuerbarer Energien zur Einsparung von THG-Emissionen

Reduzierung von THG-Emissionen durch optimierte Baumstreifenpflege (ESTEBURG Obstbauzentrum Jork)

Die Pflege von Baumstreifen ist entscheidend für den Ertrag im Obstbau und die THG-Bilanz. In diesem Anwendungsfall werden verschiedene Beikraut-Regulierungsmaßnahmen bewertet, um den Energieverbrauch und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Autonome elektrobasierte Feldgeräte sollen eingesetzt werden, um eine nachhaltige Pflege der Baumstreifen zu ermöglichen. Die Untersuchung umfasst mechanische und chemische Methoden sowie innovative Ansätze wie die Verwendung von heißem Wasser und Hochspannungsgeräten.

- Vergleich von THG-Emissionen unterschiedlicher Pflegeverfahren

- Einsatz elektrobasierter Geräte zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe

- Förderung nachhaltiger Anbaumethoden im Obstbau

Bilanzierung von Treibhausgasen und Modellierung der Wechselwirkungen mit Klima und Umwelt (Universität Hamburg)

In diesem Anwendungsfall werden die Treibhausgasemissionen im Obstbau bilanziert. Erfasst werden sowohl direkte Emissionen aus dem Energieverbrauch als auch indirekte Emissionen aus der Herstellung von Betriebsmitteln. Zudem wird ein biophysikalisches Modell entwickelt, um Wechselwirkungen zwischen Anbautechniken, Klimabedingungen und Bodeneigenschaften besser zu verstehen. Um dabei die lokalen Bodeneigenschaften im Alten Land zu berücksichtigen, werden Bodenproben entnommen und im Labor analysiert. Auf dieser Grundlage lassen sich zielgerichtete Maßnahmen zur Emissionsminderung ableiten, um die Umweltauswirkungen der Obstproduktion zu minimieren.

- Umfassende Bilanzierung direkter und indirekter Treibhausgas-Emissionen im Obstbau

- Integration von Anbautechniken, Klimabedingungen und Bodeneigenschaften in einem biophysikalischen Modell

- Entwicklung von Strategien zur Emissionsminderung

Obstsektormodell zur Bewertung substituierender Technologien (Universität Hamburg)

Ein innovatives Obstsektormodell wird entwickelt, um alternative Technologien und deren Auswirkungen auf den Obstbau zu bewerten. Das Modell erfasst Produktionsbudgets, Ressourcenverbrauch und Umwelteinflüsse. Durch Szenarioanalysen werden die Auswirkungen von Marktveränderungen, Klimawandel und politischen Rahmenbedingungen auf die Obstproduktion untersucht. Dies unterstützt Obstbauern dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Strategien zur Anpassung an zukünftige Herausforderungen zu entwickeln.

- Entwicklung eines Modells zur Bewertung der Obstproduktion

- Szenarioanalysen zur Analyse zukünftiger Entwicklungen im Obstbau

- Unterstützung von Obstbauern bei der Anpassung an Markt- und Klimaveränderungen

Digitale Anbindung aller Teilsysteme an ein Farm-Management-System (Fraunhofer IFAM I Stade)

Das Farm-Management-System dient als zentrale Plattform zur digitalen Vernetzung aller Teilsysteme im KERMIT-Projekt. Es ermöglicht die effiziente Erfassung, Analyse und Verwaltung von Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Photovoltaikanlagen, Eisspeicher und elektrobasierte Feldgeräte. Durch die Integration dieser Systeme werden eine umfassende THG-Bilanzierung sowie eine Optimierung der Betriebsabläufe erreicht. Das FMS fördert die nachhaltige Bewirtschaftung und trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Erwerbsobstbau bei.

- Zentrale Steuerung aller Teilsysteme

- Echtzeit-Datenanalyse zur Unterstützung der Entscheidungsfindung im Obstbau

- Benutzerfreundliche Schnittstellen für Obstbauern zur einfachen Datenvisualisierung und

-interpretation

Kontakt

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM | Stade

Automatisierung und Produktionstechnik I Smarte Produktionssysteme

Forschungszentrum CFK NORD

Ottenbecker Damm 12

21684 Stade

frederick.blome@ifam.fraunhofer.de

Telefon: +49 4141 78707-261